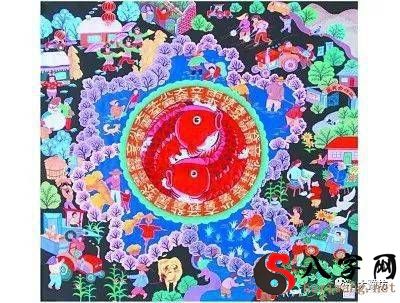

二十四節氣·農家院四季歌 錢洪滿/繪

在家鄉時,常聽到祖輩們將節令掛在嘴上:“春打六九頭”“清明節斷雪持續雪”“立秋後一伏曬死牛”“一場秋雨一場寒”等,真真是“老百姓不誦經,節令還記得清”。節令爲祖輩們所應用,已融進日常生活,變成基本常識。在建築鋼筋水泥熱帶叢林的大城市,在生活的節奏逐步加速的今日,節令又有如何的展現?

2018年,我追隨着節令“跑”了一年,是想跟隨當季,體察一下身旁風景,並以隨記方式做一個紀錄。這一全過程要我對節令擁有大量感悟。節令是古代人長久性觀查當然和從業農作實踐活動的智慧結晶,既是研究的,最能體現自然法則,又擁有 顯著的人們兒童時代的印痕,句式雜糅着對乾坤當然的漂亮曲解,釋放着遠古傳說的文化藝術氣場。節令中潛藏着陽陰相生相剋的唯物辯證法則和天人合一的社會學內函,確實是源遠流長、玄之又玄極其。

展讀這一歷史悠久的文明行爲管理體系,眼下展現的是一派壯麗的當然景象、合於當季的民俗文化,及其人與環境和諧共處的衆多界面。大家的先祖更是踏着節令的律動,“詩情畫意地棲息”在大地面上。

節令是美麗動人的。

鳶飛魚躍的當然景象

在古代人的時間刻度裏,以五日爲候,三候爲氣,六氣爲時,四時爲歲。一年二十四節氣,凡七十二候。每候相匹配着一種物候現象,即候應。七十二候應是古代人針對當然的更加細緻的觀查及講解,含有草木枯榮、鳥來鳥往、獸類出現、蟄蟲振俯、雷擊虹霓的若隱若現等衆多景象。一年當中,這種景象遷移流變性、相互交織有時候,最能體現春生、夏長、豐收、冬藏的自然法則。

有鳥的行止。古代人早已發覺飛禽的生活規律與春去秋來有密切相關,常常運用飛禽的遷移生長習性做爲物候轉變的標示。《左傳·昭公十七年》有“玄鳥氏,司分者也”的記述,“玄鳥”即小燕子,“司”,執掌。爲何由小燕子執掌春分秋分?由於小燕子是黑頸鶴,立春飛回來北方,立秋南飛。相匹配在節令物候上,便是立春時的“玄鳥至”、寒露時的“玄鳥歸”——寒露近立秋,對節令的講解不可以過度肯定。古籍所述與節令物候互相證實,表明古代人早已發覺了小燕子的遷移規律性。

大雁的南來北往也被視作當季更替的關鍵參考,一年當中有四個節令的物候現象都用大雁來標誌,即小寒節氣的“雁北鄉”、雨水的“雁北歸”、寒露的“大雁來”、冬至“大雁賓客”,跨冬、春、秋三個時節,時鐘頻率運轉就是這樣反映在大雁的南來北往中。

春天到了,“雁北歸”“倉庚鳴”“玄鳥至”“鳴鳩拂其羽”“戴勝降於桑”,一派鳥語花香;夏季,“鷹始擊”,小鷹已然長大了,剛開始訓練搏擊長空;秋天來了,“鷹乃祭鳥”“大雁賓客”,鷹剛開始很多覓食獵食以便越冬,一隻大雁也飛回來南方;在酷冷的小寒時節,“雁北鄉”“鵲始巢”,遠見卓識的飛禽已察覺到到氣血漸升、春季漸行,便付諸實踐了,一隻大雁剛開始北返、喜雀忙着建巢……飛禽如此都有其性、“防患於未然”,確實讓人砰然心動。

有獸的奔突。“獺祭魚”,雨水季節魚種很多浮在水面,水獺藉機捕獲,吃剩,就擺放在旁邊,彷彿祭奉一般。“鹿角解”“麋角解”,小暑時氣血最盛,陰之氣始萌,屬陽的鹿感陰而解角;冬至節氣陰之氣最盛,氣血始萌,屬陰的麋類感陽而解角。降霜季節“豺乃祭獸”,虎狼很多捕獲獸類,吃剩餘的擺放着,彷彿在祭拜,其實是存款身體素質以便保暖;小寒時“虎始交”,老虎已預料春季即將到來,剛開始有求愛主要表現了。

有花事:驚蟄“桃始華”,清明節“桐始華”,小滿“苦麻菜秀”,冬至“菊有黃華”;有蟬鳴:芒種“幽靈螳螂生”,小暑“蜩始鳴”,小暑“蟈蟈居壁”,寒露“寒蟬鳴”……

節令中,也有許多 物候現象成對出現,最能體現相互交織有時候的當然節奏。有初春的“東風解凍”,亦有夏天的“暴雨時行”;有小暑的“溫風至”,亦有寒露的“冷風至”;有小暑“泥鰍出”,亦有冬至節氣“泥鰍結”;有立春“雷乃發音”,亦有立秋“雷始收聲”;有清明節“虹始見”,亦有小寒“虹藏看不到”,這些。

也有數次出現的“蟄蟲”,從“始振”“坯戶”到“鹹俯”,體現的是以春分到立秋再到降霜的物候現象;也是有對水的不一樣形狀的觀查:立秋“水始涸”,霜降“水始冰”,小寒季節“水澤腹堅”(冰面堅厚),由“始冰”到“腹堅”,中間距三個月,“冰凍三尺非一日之寒”的大道理在節令裏獲得栩栩如生詮釋。

氣象專家竺可楨老先生在《物候學》上說:“花香鳥語是自然界的語言,關鍵的是我們要能感受這類暗示着,搞清楚這類傳語,來了解自然界。”節令,更是古代人對大自然語言理解的聆聽、講解及運用。節令中所勾勒的七十二物候現象,栩栩如生、凝鍊、精確,展現出山水詩歌一樣的詩意。山水詩歌身後是古代人對自然密碼的化解,這一全過程悠長而有韌性,亦不缺哲思、詩情畫意與爛漫。

對乾坤當然的敬奉與遵照

傳統式原始農業,天人合一是無上理想,遵三千大道、順天和是全員觀念,也是我國方面的核心理念。上至君王、下到普通民衆,敬奉當然都被視作基礎的遵照。“不知道四時,乃失國之基”,爲君者,自當敬天保民,“使民以時”。從而產生一整套依照當季做事的基本禮儀,這在《禮記·月令》中有有一定的載,在其中紀錄了每一個月的星象特點、物候現象、所相匹配的樂律、祭拜、飲食搭配、器材、忌宜等。

對當季的遵照反映在對每一個時節的迎來上。在每一個時節打開之時,即春分、小暑、寒露、霜降四個節令,君王會率文武百官出大門迎來四季的到來。依據風靡風頻的不一樣,出不一樣的大門,各自喜迎春於城北、迎夏於南郊、迎秋於西郊、迎冬於南郊,並有與之相對的典禮。喜迎春,“乘鸞路,駕倉龍,載青旗,衣旦角,服倉玉”;迎夏,“乘朱路,駕赤騮,載赤旗,衣朱衣,服赤玉”;迎秋,“乘戎路,駕白絡,載白旗,衣白衫,服白玉石”;迎冬,“乘玄路,駕鐵驪,載玄旗,衣灰衣,服玄玉”。典禮前三日,君王要開展齋戒、潔身,做各種各樣提前準備。據史料記載,太史官有一項每日任務,便是在節令到來前,告之君王實際時間、常見問題及有關禮儀知識等。

春分之日,君王除開率百官喜迎春,也要“祈谷於造物主”,“君王親載耒耜,……躬耕帝藉”。君王手執農機具婚事隴畝,充分說明着我國方面對農作的高度重視,亦有勸農的示範性實際意義。

宋時,寒露這一天,宮需要把栽在盆中的梧桐樹移進正殿,直到“寒露”時間一到,太史官便大聲奏道:“秋來啦。”奏畢,梧桐樹聞聲落下來一兩片葉片,以寓報秋之意。那樣的典禮極具代表寓意,雖一些牽強附會,表述的確是古代人對當然的切合與虔敬。

除此之外,每一年冬至節氣祭祀、小暑祭地,也是我國方面的盛典;立春、立秋還要各自舉辦祭拜太陽太陰的主題活動。《帝京歲時紀勝》有“立春祭日,立秋祭月,乃國之盛典,士民不可擅祀”的記述。這種典禮都是有十分獨特的關鍵點,莊重而崇高,表述了古代人對乾坤當然的敬奉和虔敬。

這種莊重的主題活動,一方面突顯了君王“溝通交流天之、奉天承命”的無上影響力和肯定權威性,更帶有告之天地、“上行下效”、“授民以時”、勿奪民時之綿長寓意,最能體現傳統式原始農業“以農爲本”的觀念。

合於當季的風俗畫卷

賞讀節令文化藝術,也即進行了一幅幅風俗畫卷。能夠發覺,基本上每一個節令都是有與之相對的風俗習慣,華夏民族們在這種風俗習慣主題活動中往乾坤當然傾吐感情和需求。

立春時節,上至宮廷下到民俗必須舉辦“打春牛”(鞭春)典禮,這便帶有耕作之際、不誤農事的提示實際意義;置“春盤”、“咬春”則惟妙惟肖表述了大家對春天到來、天地萬物簇新的喜悅。

清明前後的上巳節(農曆三月三),民俗有踏春出遊、水邊修禊、文人墨客雅集等風俗習慣,正符合春和景明的當季特點及澡雪心身的要求。

穀雨季節的祭倉頡風俗習慣,是因大家意識到,栽種和獲得工作經驗的推廣端賴於文本的應用,穀物因而高產,如同“天雨粟”——天空下降穀物雨,因而要向文本祖先表達感謝;小滿季節,春蠶順利完成結繭,正待採收繅絲,流傳這一天爲蠶神的華誕,因此 南方全國各地有祭拜蠶神的風俗習慣;芒種季節的餞仙女風俗習慣,源於這季節衆花皆謝,大家表述對春將遠去的戀戀不捨,亦有與以往道別的寓意。

小暑季節的“稱人”風俗習慣是由於“暑熱”而對人體所給與的分外關心;農曆六月六的“曬衣節”、曬經卷,也是出自於夏天酷熱溼冷、防止發黴的必須;農曆七月七的“乞巧節”(女兒節)來源於對這一季節的星空的觀查與爛漫想像,及其對傳統式社會發展日出而作家中方式的幸福期望。

中秋節祭月是對慶豐收、祈闔家團圓的表述,九月九的“登高作業”帶有“辭青”之意,賞菊風俗習慣也只歸屬於秋令。

圍爐夜話、賞雪作詩、畫梅消寒等,是嚴冬季節的解悶和雅事,同所述衆多風俗習慣一樣,全是在當季的情況下進行的人與環境的會話。

這種風俗習慣,合於當季、實者,表述了大家對乾坤當然的心懷感恩,對大豐收的愉悅,和對將來的美好的祝福。說白了“文章合爲時而著,歌詩併成事而作”,風俗習慣也是,古代人的心伴隨着當然的節奏顫動。汪曾祺老先生說,風俗習慣是一箇中華民族集體創作的日常生活的散文詩。誠哉斯言。