世界各地都把一年分成春、夏、秋、冬四季。那樣區劃較爲粗略地,由於每一個時節都是有九十天上下,時間非常長,不可以精確地表述氣侯的轉變。比如說,早春很冷,舂末就很溫暖了。我國古代的勞動者和天文學工作人員,長久性觀察了自然界的氣候問題,融合農、牧、漁業生產,把一年分成二十四個節令,也就是二十四個時節,就能較爲精確地表述氣侯的轉變了。

什麼叫二十四節氣?

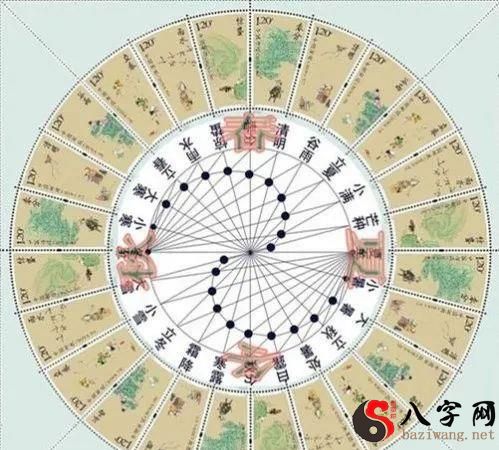

二十四節氣是古代簽訂的一種用於具體指導農活的填補農曆曆法,分別是:春分、雨水、驚蟄、立春、清明節、春分、小暑、小滿、芒種、小暑、小暑、小暑、寒露、大暑、寒露、立秋、冬至、降霜、霜降、小寒、下雪、冬至節氣、小寒節氣、小寒。

二十四節氣始於渭河流域,古代勞動者長久性工作經驗的累積和聰慧的結晶體。四千年以有的夏代,古代人依據觀察日影的長度知道立春、立秋、小暑、冬至節氣四個節令,而且瞭解立春、立秋是晝夜平分;小暑這一天大白天最多,夜晚最短;冬至節氣這一天夜晚最多,大白天最短。那時候,大家只見到表象,弄不明白四季變化的緣故。到數百年後的周朝,大家又知道春分、小暑、寒露、霜降這四個節令。直至二千多年前的漢朝,才把一年分成二十四個節令,還找到推算節令的方式,一直廣爲流傳到現在。

那麼,二十四節氣中2個節令距離幾日呢?

二十四節氣的每一個節令約間距一個半月的時間,分列在十二個月裏邊,每一個月有兩個節令。在二十四節氣裏,“節”指的是一年中的一個階段,是一段時間的表明;而“氣”則指的是氣侯,是天氣變化的簡述。是古代人依據每一個環節內獨有的氣侯或物候現象、農事活動定下的名字。兩字合起來是指一年之中某一環節的天氣變化。春分、驚蟄、清明節、小暑、芒種、小暑、寒露、寒露、冬至、霜降、下雪和小寒節氣等12個節令;每月的第二個節令爲“腎氣”,即:雨水、立春、春分、小滿、小暑、小暑、大暑、立秋、降霜、小寒、冬至節氣和小寒等12個節令。“節令”和“腎氣”更替出現,各歷經半個月,如今大家早已把“節令”和“腎氣”通稱爲“節令”,即二十四節氣。

大家常說,一年二十四個節令,每過十五天便是一個節令。它是較爲粗略地的叫法。你何不測算一下:24x15=360,顯而易見和三百六十五天還相距五天。

精確地說,2個節令中間間隔的時間部並不是整數金額。有些是十四天十二個鐘頭多一點,便算是十五天了;有些是十五天十六個鐘頭多一點,即使十六天了。前邊說過,二了乙七八年元月六日零時四十四分有小寒節氣;元月二十日十八時四分是小寒。一般都測算到分。2個節令中間,距離是十四天十七個鐘頭多一點。

地球上圍繞太陽公轉是有規律性的,自轉路軌上的二十四個點全是相距15。的等網點,那麼,爲何2個節令中間,有時間隔十五天;有時間隔十六天呢

地球的公轉路軌是個橢圓型,太陽光在橢圓形的一個聚焦點上。一年中間,地球上與太陽的距離,有時候近;有時候遠。地球上離太陽光近,對地球上的誘惑力大,地球上的運作就快。相反,地球上離太陽光遠,對它的誘惑力小,它運作就慢。因而,二十四個節令中間的時間,不完全一致,冬至節氣到小寒節氣,十四天十二個鐘頭,是最少的時間。驚蟄到立春,十五天一個小時,是中等水平時間。小暑到寒露,十五天十六個鐘頭,是最多的時間。